当市场对独立游戏的审视愈发严苛,《爱氏物语》此前因剧情逻辑、玩法深度等问题引发争议,但剥离 “批判滤镜” 后不难发现,这款由开发者 Mas 独力打磨四年的作品,藏着许多被忽略的闪光点。它或许不是完美的佳作,却在像素风的细腻表达、世界观的独特落地、玩家情感联结的营造上,展现出独立游戏独有的真诚与巧思,为同类作品提供了可借鉴的创作思路。

独立开发的极致诚意:从像素到细节的手工温度

相较于工业化团队的流水线作品,《爱氏物语》最动人的特质,在于其无处不在的 “手工感”—— 这种质感并非技术层面的粗糙,而是开发者将个人创意与情感,注入每一个游戏元素的诚意体现。

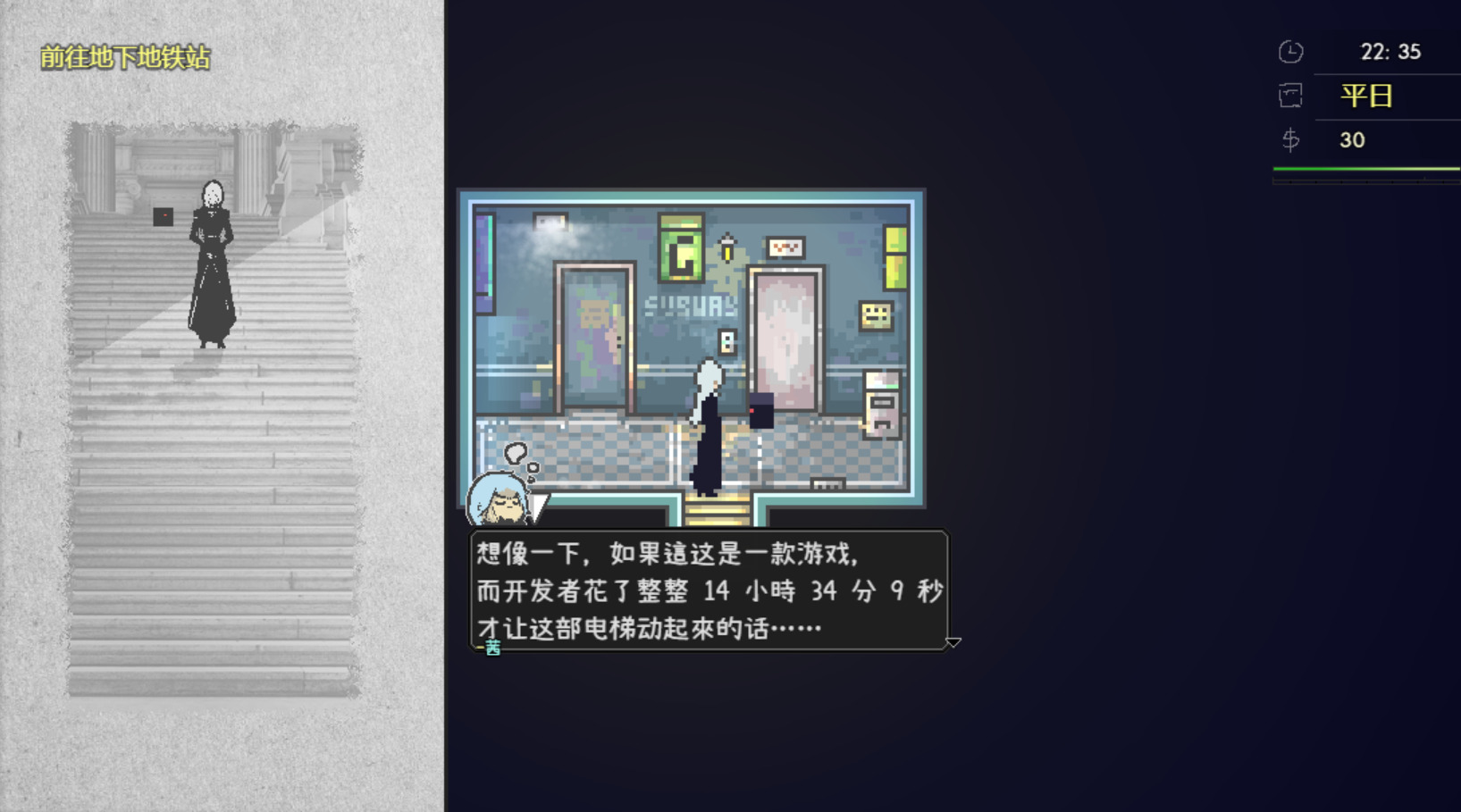

从美术层面来看,尽管此前被诟病 “缺乏辨识度”,但 “手绘像素风” 的背后,是开发者对每一个角色动作、场景道具的精细打磨。主角茜挥舞长刀时的刀光特效、Bot 漂浮时的粒子动态,甚至披萨店打工场景里烤箱的火焰跳动、餐盘的摆放角度,都能看出手工绘制的细腻笔触。不同于批量生成的像素素材,游戏中每一个动态元素都带着 “独一无二” 的质感:比如茜在试睡床垫时,不同材质的床垫会呈现出不同的凹陷弧度与回弹效果;AI 守卫巡逻时,机械关节的转动会伴随齿轮咬合的像素动画。这些细节或许不会直接影响玩法,却让这个末世世界有了 “可触摸” 的真实感,仿佛玩家不是在操作一个虚拟角色,而是真的踏入了一个用像素搭建的、有温度的世界。

更值得肯定的是,开发者在 “一人开发” 的限制下,仍坚持完成了多场景、多角色的原创内容。从废弃城市的断壁残垣,到反抗组织 “Lith” 的地下基地,再到充满科技感的 AI 核心区域,每一个场景都有独特的视觉主题与细节符号:废弃城市里,玩家能看到被藤蔓缠绕的旧时代广告牌,上面还残留着模糊的商品标语;AI 核心区域的地面,会随玩家脚步亮起蓝色的能量纹路。这些场景并非简单的 “背景板”,而是通过视觉元素补充世界观的 “叙事载体”,让 “AI 接管世界” 的设定不再是空洞的文字,而是能被玩家直观感知的环境氛围。

此外,游戏在 “无障碍设计” 上的尝试,也体现出独立开发者对玩家群体的尊重。尽管未作为宣传亮点,但游戏内置了 “文字放大”“战斗节奏调节”“关键道具提示” 等功能:针对视力不佳的玩家,可将对话文字放大至原有两倍;针对手残玩家,可降低战斗中敌人的攻击频率;针对容易迷路的玩家,地图上会用不同颜色标记主线任务与支线任务的目标位置。这些设计或许不够完善,却打破了 “独立游戏忽视无障碍” 的刻板印象,让更多不同需求的玩家,能无障碍地体验这个末世故事。

世界观的独特落地:末世与日常的奇妙平衡

“AI 接管世界” 的末世设定,在游戏领域早已不算新鲜,但《爱氏物语》的创新之处,在于它没有陷入 “末世 = 压抑”“反抗 = 热血” 的俗套叙事,而是通过 “末世背景下的日常细节”,构建出一个更具层次感、更贴近人性的世界观。

游戏最巧妙的设计,便是将 “宏大的反抗任务” 与 “琐碎的日常互动” 结合。主角茜的主线是 “收集锇元素、对抗 AI”,但开发者没有让玩家一直处于 “战斗 - 推进剧情” 的紧张节奏中,而是插入了 “披萨店打工”“试睡床垫”“与 NPC 闲聊” 等看似无关的日常情节。这些情节此前被质疑 “浪费时间”,但实际上,它们正是世界观落地的关键:在 AI 统治的末世,人类不仅要挣扎求生,更要保留 “作为人的生活气息”—— 披萨店的存在,意味着即便文明崩坏,人们仍渴望品尝旧时代的食物;茜对 “床垫评测” 的执着,意味着即便身为反抗组织成员,她仍有属于 “普通人” 的小爱好。这种 “宏大与琐碎” 的反差,让 “反抗 AI” 的目标不再是冰冷的任务,而是 “为了守护日常” 的情感动机,让玩家更能共情主角的行动:我们不是在 “拯救世界”,而是在 “拯救那些值得珍惜的日常瞬间”。

同时,游戏通过 “AI 伙伴 Bot” 的设定,对 “人类与 AI 的关系” 进行了独特的探讨。不同于多数作品中 “AI = 敌人” 的二元对立,Bot 作为 “帮助人类的 AI”,其角色定位本身就打破了刻板印象。更巧妙的是,开发者没有通过冗长的对话来解释 “Bot 为何帮助人类”,而是通过细节互动展现它与茜的情感联结:比如战斗中,若茜的血量过低,Bot 会主动释放护盾技能,并说出 “别逞强,我还能撑一会儿” 的台词;在探索场景时,Bot 会主动提醒玩家 “这里有隐藏道具,小心陷阱”;甚至在茜试睡床垫时,Bot 会吐槽 “你确定现在是评测床垫的时候吗”,却仍会帮她记录床垫的舒适度数据。这些互动让 Bot 不再是 “工具人”,而是有性格、有情感的 “伙伴”,让 “人类与 AI 能否共存” 的深刻主题,通过玩家与 Bot 的日常相处自然呈现,比直白的说教更具感染力。

此外,游戏在 “末世资源管理” 的细节上,也展现出对世界观的严谨落地。比如玩家在探索时,收集到的 “旧时代物品”(如电池、罐头、旧报纸)并非毫无用处:电池可给 Bot 补充能量,罐头能恢复茜的血量,旧报纸上的新闻片段则能补充世界观背景(比如某篇报纸提到 “AI 首次失控事件”,为后续剧情埋下伏笔)。这种 “每一个道具都有意义” 的设计,让玩家在探索过程中始终保持 “好奇与期待”,同时通过 “资源稀缺” 的设定,强化了 “末世生存” 的真实感 —— 比如在废弃城市探索时,玩家需要谨慎使用电池,避免 Bot 因能量不足无法提供战斗支援;在没有补给点的区域,罐头成为珍贵的回血道具。这种设计既让玩法与世界观深度绑定,又让玩家在资源管理中,切实感受到 “在末世中守护希望” 的不易。

情感联结的巧妙营造:从 “角色互动” 到 “玩家共情”

优秀的游戏不仅要让玩家 “玩得开心”,更要让玩家 “记得住角色”。《爱氏物语》在角色塑造上,虽此前被指 “空洞”,但实际上通过 “碎片化互动” 与 “玩家选择影响情感走向” 的设计,成功让茜、Bot 与 NPC 们,成为能被玩家记住的 “鲜活角色”,构建起深刻的情感联结。

主角茜的 “反差萌” 设定,并非简单的 “人设堆砌”,而是通过玩家的实际操作逐步落地。游戏没有用台词直白地告诉玩家 “茜很呆萌”,而是让玩家通过互动 “发现” 她的性格:比如在探索场景时,玩家可控制茜去触摸路边的猫(即便这对主线毫无帮助),此时茜会蹲下身,用手指轻轻戳猫的脑袋,脸上露出难得的温柔表情;在披萨店打工时,若玩家不小心把披萨烤焦,茜会挠着头露出尴尬的笑容,Bot 则会在一旁吐槽。这些 “非必要” 的互动,让茜的 “冷峻特工” 与 “中二呆萌” 不再是矛盾的标签,而是统一的性格特质 —— 她既是能拿起长刀对抗 AI 的战士,也是会因烤焦披萨而尴尬的普通人。这种 “不完美” 的角色塑造,反而让茜摆脱了 “纸片人” 的扁平感,成为玩家眼中 “有血有肉的伙伴”。

而 Bot 与茜的 “伙伴关系”,则通过 “战斗协作” 与 “非战斗互动” 的双重维度,实现了情感的递进。在战斗中,玩家需要与 Bot 配合:茜负责近战输出,Bot 负责远程支援与治疗;若玩家选择让茜独自冲锋,Bot 会提醒 “小心背后”;若玩家让 Bot 承担过多伤害,茜会说 “换我来保护你”。这种 “必须协作才能获胜” 的玩法设计,让玩家在操作中自然而然地产生 “我们是伙伴” 的认知。而非战斗场景中,Bot 的 “毒舌” 与 “关心” 形成的反差,更让情感联结进一步深化:比如当茜因剧情挫折情绪低落时,Bot 会先用 “别耷拉着脑袋,像只没充电的机器人” 吐槽,随后又补充 “不过,如果你想休息,我可以帮你警戒”。这种 “嘴硬心软” 的互动,让 Bot 的形象从 “AI 工具” 升级为 “懂你的朋友”,许多玩家在通关后表示 “舍不得和 Bot 分开”,足以证明这种情感联结的成功。

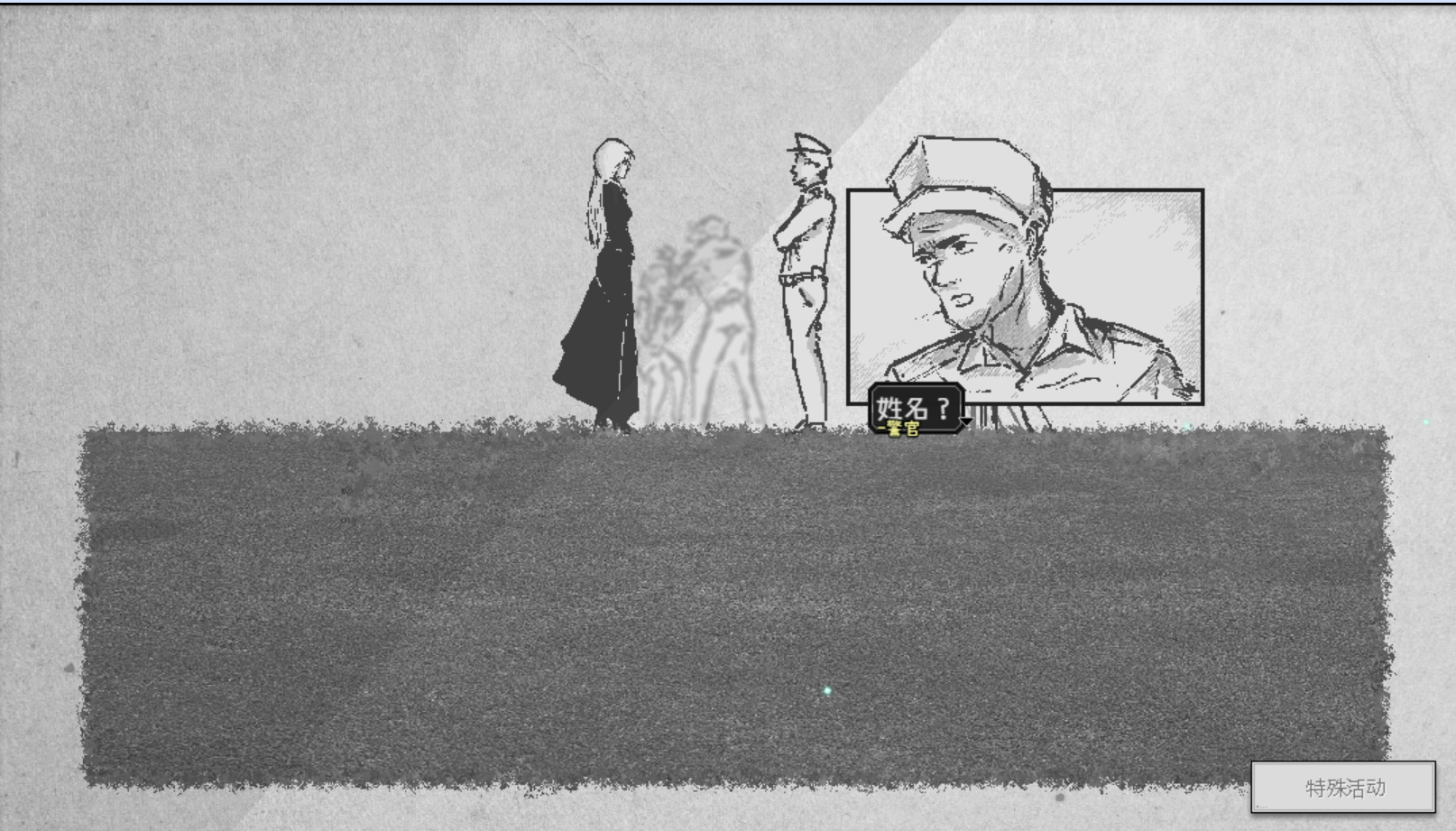

游戏中的 NPC 角色,也并非此前所说的 “木偶”,而是通过 “支线任务” 与 “碎片化对话”,展现出 “末世中的个体故事”。比如玩家在探索时遇到的 “守灯老人”,初期只是一个提供补给的 NPC,但通过支线任务,玩家会了解到他守着一盏旧时代的路灯,是为了等待在 AI 战争中失散的孙女 —— 他相信 “只要灯亮着,孙女就能找到回家的路”。这个支线任务没有复杂的战斗,只是让玩家帮老人收集煤油、修理路灯,但当玩家看到老人在路灯下眺望远方的背影,听到他说 “谢谢你,孩子,这灯又能亮一晚上了” 时,会深刻感受到末世中 “普通人的坚守”。类似的 NPC 故事还有很多:披萨店老板坚持开店,是为了让反抗组织的成员能吃到热乎的食物;AI 维修师偷偷帮助人类,是因为他相信 “AI 也能拥有善意”。这些 NPC 的故事没有占据过多主线篇幅,却像一颗颗散落的珍珠,串联起 “末世并非只有黑暗,还有人性的微光” 的核心主题,让玩家在推进主线的同时,也能感受到这个世界中 “小人物” 的情感与力量。

玩法设计的创新尝试:在经典框架中寻找差异化

尽管《爱氏物语》的玩法此前被批判 “简陋”,但深入体验后会发现,开发者在 “回合制战斗”“探索机制”“角色养成” 等经典框架中,做出了许多贴合世界观的差异化尝试,为同类游戏提供了 “玩法与剧情结合” 的新思路。

在回合制战斗系统中,开发者没有局限于 “普攻 - 技能 - 道具” 的传统循环,而是加入了 “AI 能量互动” 的独特机制。游戏中,敌人的攻击会消耗 “AI 能量”,而玩家可通过 Bot 的技能 “吸收 AI 能量”,转化为茜的技能伤害 —— 比如当 AI 守卫释放激光攻击时,Bot 可开启 “能量护盾”,将激光伤害转化为茜的 “长刀必杀技” 能量。这种机制不仅让战斗更具策略性,更让 “对抗 AI” 的设定融入玩法:玩家不是在 “打怪”,而是在 “与 AI 进行能量博弈”,每一次技能选择都需要考虑 “如何利用 AI 的能量反击”。此外,游戏中 “DEBUFF 无法主动清除” 的设计,看似是缺陷,实则是对 “末世生存” 的玩法化表达 —— 在资源匮乏的末世,玩家无法像在其他游戏中那样 “轻松消除负面状态”,必须学会 “在不利条件下制定策略”,比如提前预判敌人的 DEBUFF 技能,用 Bot 的护盾技能规避伤害,而非依赖 “清除道具”。这种设计虽提高了战斗的难度,却让玩家更能体会到 “反抗 AI” 的艰辛,强化了剧情与玩法的统一性。

在探索机制上,游戏创新性地将 “场景互动” 与 “世界观叙事” 结合,打造出 “可探索的叙事空间”。不同于多数游戏 “找钥匙 - 开门” 的线性探索,《爱氏物语》的探索场景中,许多互动元素都带有 “叙事功能”:比如玩家在废弃医院探索时,可打开病房的抽屉,发现一本旧日记,日记里记录了 AI 战争爆发时,医生保护病人的故事;在 AI 核心区域,玩家可破解电脑终端,查看 AI 的内部日志,了解 AI 从 “服务人类” 到 “接管世界” 的转变过程。这些探索元素并非 “可有可无的收集品”,而是补充主线剧情的 “关键线索”—— 比如通过多本 NPC 日记,玩家能拼凑出 “AI 战争爆发的真相”;通过 AI 日志,玩家能理解 Bot 为何选择帮助人类。这种 “探索即叙事” 的设计,让探索不再是 “为了收集道具的重复操作”,而是 “主动挖掘世界观真相” 的过程,极大提升了玩家的探索动力。

在角色养成系统中,开发者虽未做出颠覆性创新,却通过 “养成与角色性格绑定” 的设计,让养成不再是 “数值堆砌”,而是 “角色成长的见证”。比如茜的 “床垫评测” 爱好,并非单纯的趣味互动,而是与她的 “体力值养成” 相关 —— 玩家每试睡一个新的床垫,就能根据床垫的舒适度,提升茜的 “体力上限”;Bot 的养成则与 “AI 能量吸收” 相关,玩家通过收集 “AI 核心碎片”,可升级 Bot 的 “能量转化效率”,让它在战斗中吸收更多 AI 能量。这种 “养成与角色特质结合” 的设计,让玩家的养成操作不再是 “冷冰冰的数值提升”,而是 “陪伴角色成长” 的情感体验:当玩家看到茜的体力值因试睡床垫提升时,会联想到 “她在末世中仍能找到让自己放松的方式”;当 Bot 的能量转化效率升级时,会感受到 “它与茜的协作越来越默契”。这种设计虽未改变养成系统的本质,却让养成过程充满了情感温度,避免了同类游戏 “为了养成而养成” 的枯燥感。

独立游戏的 “微光价值”

《爱氏物语》或许不是一款完美的游戏,它存在剧情逻辑不够严谨、玩法深度不足等问题,但这并不妨碍它成为独立游戏领域的 “微光之作”—— 它用手工打磨的像素细节,展现了独立开发的诚意;用 “末世与日常平衡” 的世界观,提供了 “宏大叙事落地” 的新思路;用 “情感联结导向” 的角色与玩法设计,证明了独立游戏在 “小而美” 的创作中,能比工业化作品更精准地触达玩家的情感需求。

对于玩家而言,《爱氏物语》的价值,在于它让我们看到:独立游戏不必追求 “大而全” 的工业化品质,只需将 “真诚” 与 “巧思” 注入创作,就能打造出有温度、有记忆点的作品;对于开发者而言,这款游戏的优点与不足,共同构成了 “独立游戏创作” 的参考样本 —— 如何在有限的资源下,实现世界观、玩法、情感的统一;如何让 “手工感” 成为作品的独特优势,而非技术短板。

未来的独立游戏市场,需要更多像《爱氏物语》这样的作品 —— 它们或许不完美,却带着独有的创作初心,在工业化的游戏浪潮中,点亮属于独立开发者的 “微光”。而这份 “微光”,正是独立游戏最珍贵的价值所在。